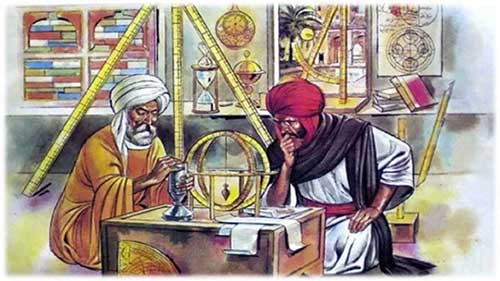

يعد الكميائيون المسلمون من أول من استخدم المنهج العلمي في توصيف ما يحدث في تفاعلات المواد وتحولات الفلزات، وعرف العلماء المسلمون بواسطة الترجمة أعمال الكيميائيين الإغريق التي تُعنى بشكل خاص بالمعادن، وتحويل الفلزات الرخيصة إلى فلزات ثمينة كالذهب، وقد برزت شخصية العالم المسلم جابر بن حيان كأعظم شخصية إسلامية رائدة في علم الكيمياء وهو العلم المعروف في الغرب باسم "جبر Geber"، وقد جدد ابن حيان في أفكار علم الكيمياء وطرح أفكارًا تغاير ما طرحه من سبقه من الهلينستيين. وأولى هذه الأفكار نظرية الزئبق والكبريت، حيث يعتقد أن الزئبق به من عناصر الماء والتراب، بينما يحتوي الكبريت على النار والهواء؛ ولهذا تحتوي المادتان على العناصر الأربعة، وعندما يُخلط الزئبق بالكبريت، ويدخلان في مركب متماسك، فإن الحرارة تولد عملية الإنضاج والطبخ التي تؤدي الى أنواع من الفلزات المختلفة. إذا كان الزئبق نظيفًا والكبريت نقيًّا، وإذا كانت الكميتان بنسبة العلاقة المثلية بينهما، وإذا كانت الحرارة بالدرجة المناسبة؛ ينتج الذهب الخالص. بينما إذا دخلت البرودة قبل الإنضاج تنتج الفضة، وإذا دخل الجفاف ينتج النحاس الأحمر. وبقدر ما تتدخل عوامل مفسدة أكثر، تقل جودة الفلزات الناتجة. كما أن فكرة الإكسير الذي تمَّ استخدامه كعلاج أو كقوة مانحة للحياة كانت من إبداعات جابر بن حيان، والإكسير هو المادة التي يمكن تحضيرها من مواد حيوانية أو نباتية أو معدنية، ويمكن استخدامها لإطالة الحياة أو تعاطيها كعلاج للمرضى اليائسين من الشفاء. وقد ألَّف أكثر من خمسمائة كتاب في شتى فروع هذا العلم، وجاء الفليسوف أبو بكر الرازي الذي حول علم الكيمياء من الناحية النظرية إلى الناحية التطبيقية، وقد ألَّف كتاب الأسرار في الكيمياء وانتقد على جابر بن حيان ومن سبقه تلك المحاولات الساذجة التي تعنى بتحويل المعادن العادية إلى ذهب، وألف الرازي عدة من الكتب الخيميائية الأخرى بعضها لا يزال موجودًا، ومن أهمها كتاب "الأسرار" الذي يبرز أن الرازي شخصية علمية لها مقدرة فكرية فائقة. وأشهر المؤلفات الكيميائية بعد ذلك هي تلك المنسوبة للعالم الأندلسي مسلمة بن أحمد المجريطي (حوالي سنة 1008 م)، ثم كتاب أيدمر الجلدكي المصري (قرابة سنة 1342 م). وكانت كل هذه الكتب المعتمد الأساسي للأوروبيين حتى شطر كبير من العصر الحديث، ونسب إليه عملين مهمين في الكيمياء هما "رتبة الحكيم" و"غاية الحكيم"، هذا الأخير الذي تمت ترجمته إلى اللغة الإسبانية سنة 1256م بأمر من الملك ألفونس، ثم تُرجم بعدها إلى اللاتنية.

العربية

العربية English

English French

French Deutsch

Deutsch Urdu

Urdu Pashto

Pashto Swahili

Swahili Hausa

Hausa