الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وبعد؛

فإنّ علم أصول الفقه في الحضارة الإسلامية يعد القانون المنهجي الذي تنتظم به حركةُ العقل الفقهي، وتنبثق عنه ضوابطُ الاستنباطِ الصحيح من مصادر التشريع. إنه العلم الذي يُشكِّل الجسر الرفيع بين النصِّ الإلهي الخالد، وفهم الإنسان المجتهد المتغيِّر، إذ يرسم للأفهام طريقها إلى إدراك مرادات الشرع، ويقيم التوازن الدقيق بين ظواهر الأدلة ونفَس المقاصد العليا. وقد تنوَّعت تعريفات العلماء له بحسب زوايا النظر، ومن أوجزها وأشملها ما ذكره العلّامة السعد التفتازاني حين قال: «هو العلم بالقضايا الكلية التي يُتوصّل بها إلى الفقه توصّلًا قريبًا» ([1])، وهو تعريف يُبرز وظيفته بوصفه علمًا خادمًا للفقه، موجِّهًا له، في توازنٍ بين النقل والعقل، والأثر والمقصد.

ولقد تشكَّل البناء الراسخ لعلم أصول الفقه عبر قرونٍ من التفاعل الحيوي بين النص الشرعي وواقع الأمة المتجدد، ، ظهرت ملامحه الأولى في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الكرام، كفعلٍ تطبيقيٍّ مباشرٍ، حيث كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يُجيب عن الحوادث ببيان الوحي، لكن مع انتقال الأمة إلى مرحلةٍ جديدةٍ بعد وفاة النبي الأكرم –صلى الله عليه وسلم-، حيث انقطع الوحي واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، بدأ الاجتهاد يأخذ شكلًا أكثر تعقيدًا، فتحوَّل من مجرد تطبيقٍ مباشرٍ إلى عملية استنباطٍ تعتمد على فهم النصوص وتنزيلها على الوقائع الجديدة. وهنا برزت الحاجة إلى تأصيل منهجٍ يُنظِّم عملية الاجتهاد، فكان الصحابة والتابعون يلتزمون بالكتاب والسنة، ويُقدِّمون الاجتهاد القائم على المقاصد عند غياب النص، مما مهَّد الطريق لولادة علمٍ يُحصِّن الاستنباطَ من العشوائية، ويجعل الفقهَ نظامًا متكاملًا قادرًا على مواكبة الزمان والمكان.

ولم يكُن تطوُّر علم أصول الفقه خطًّا مُستقيمًا، بل كان حصيلةَ حوارٍ عميقٍ بين المدارس الفقهية والفكرية التي تنازعت في أولويات المنهج. ففي العراق، حيث تَمازجت الثقافات وتشعَّبت الوقائع، انبثقت «مدرسةُ الرأي» التي أعطت للقياس مكانةً مركزيةً كأداةٍ لسدِّ الفراغ التشريعي، بينما اتكأت «مدرسةُ الحجاز» على ظواهر النصوص، مُؤثرةً الوقوفَ عند حدود اللغة والأثر. غير أن الإمام الشافعي جاء ليُوحِّد هذه التيارات في بوتقةٍ منهجيةٍ واحدةٍ عبر كتابه العظيم: "الرسالة"، الذي لم يُدوِّن القواعد فحسب، بل أسس لنظريةٍ تفسيريةٍ تُحدِّد طرقَ دلالة الألفاظ على الأحكام، جامعًا بين النقل والعقل في إطارٍ متوازنٍ. وهكذا حوَّل الشافعي الأصولَ من اجتهاداتٍ مبعثرةٍ إلى علمٍ مُمنهجٍ، فكان –كما وصفه الإمام الرازي– "كأرسطو في المنطق"، حيث وضع قانونًا كليًّا يُجنِّب الذهنَ مزالقَ الخطأ. لكن هذا التأسيس لم يُغلق باب الاجتهاد-كما يزعم بعض الحداثيين- بل فتحه بحكمة أمام تياراتٍ جديدةٍ ومتنوعة؛ فالمتكلمون –كالباقلاني والغزالي– صبغوا الأصولَ بصبغةٍ عقليةٍ، بينما مزج الحنفيةُ بين القواعد والفروع، مؤكدين على التطبيق العملي. وهكذا تحوَّل العلمُ من أدواتٍ استنباطيةٍ إلى فلسفةٍ تشريعيةٍ تُجسِّد قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، فحفظت الوحدةَ التشريعية دون أن تُلغِي الخصوصيات الاجتهادية.

ولم يبقَ «علم أصول الفقه» محصورًا في ضوابطٍ نظرية جامدة، بل تعدَّدت فيه طرقُ التصنيف والتأليف، تبعًا لاختلاف المذاهب والمدارس، وهو ما يبرز أسئلة عميقة عن طبيعة العلم ومآلاته: هل يكون علمًا جوهريًّا قائمًا على التجريد العقلي والاستدلال الفلسفي؟ أم يبقى علمًا فقهيًّا تأصيليًّا خاضعًا للواقع الفقهي وتفريعاته؟ فمنهج الحنفية انطلق من فروع الفقه ونقل الفتاوى، فأسس قواعده على مقتضى ما نُقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، يختلف عن «طريقة الجمهور» عند المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، الذين مالوا إلى الاستدلال العقلي والجدل التنظيمي وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع؛ كما تتباين معه «طريقة الجمع بين الحنفية والجمهور» التي جمعت بين النقل والعقل، و«طريقة تخريج الفروع على الأصول» التي ربطت الأحكام التفصيلية بمناطق اشتراكها في الأصول، وصولًا إلى «طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف» كما عند الشاطبي. إنّ كل طريقة من هذه الطرق تحمل دلالاتٍ فلسفية حول مدى تركيز العلم على النقل النصي أو العقل التأصيلي أو المقاصدي، وتفتح آفاقًا لمساءلة مدى انسجام العلم مع مقاصد الشريعة واحتياجات المجتهد إلى حُدودٍ مرنة تَسعَ الفتوى دون أن تفرط في الثوابت.

إنَّ علمَ أصول الفقهِ ظل عبر تاريخنا حصنا منيعا يحتمي به «العالمِ والفقيهِ والقاضي»، لحفظ مَنهج الاستدلالِ الشرعيِّ، وصيانة الفِقه مِن شُذوذِ التأويل؛ فتُرى كيفَ لو انْسَلَخَ هذا الحصنُ من تاريخِ الفِكرِ الإسلاميِّ؟ ماذا لو لم يضع فقهاء وأئمة الإسلام هذا العلم العظيم؟

لولا علم أصول الفقه لاختلت موازين الاجتهاد، وانفرط عقد العلاقة بين النصوص والأفهام، ولتحول الفقه إلى فوضى من الآراء المجردة تخضع للذوق الشخصي والانطباعات الذاتية.

إن غياب الأصول يعني تغييب الضوابط التي تضبط دلالات الألفاظ والترجيح بين الأدلة، فتضيع وحدة الخطاب الشرعي، وتتناقض الفتاوى بين من يٌفرط في التقليد دون وعي بمنهج الاستنباط، ومن يطلق العنان للقياس بلا كوابح علمية تضبطه. بهذا، يصبح الاجتهاد أداة اضطراب لا وسيلة هداية، وينهار ميزان التمييز بين الاجتهاد المنضبط والرأي المبتور من سياقاته الشرعية.

ولما كانت الأصول تؤسّس لاختلافٍ علميّ منضبط، فإن غيابها كان سيؤدي إلى صراعٍ مذهبي يفتقر إلى المعايير التي دونها يتعذّر ضبط تباين المذاهب الفقهية، فيتفرق المجتهدون بلا مرجعية تُرشدهم إلى ترتيب الأدلة وتقدير منازلها. فتصبح الفتاوى انعكاسًا لتيارات متباينة بلا ضابط، مما يفضي إلى تصدّع الثقة بمنظومة الفقه، ويفتح الباب لتناحر فقهي بين مناهج لا تربطها بنية تأصيلية موحّدة. وعندئذ سيصبح الاختلاف نقمة لا رحمة، وتغيب عنه روح التكامل التي أرادها علماء الأمة في جمعهم بين فقه الفروع وأصوله المحكمة.

ومن دون علم الأصول، يفقد الفقه صلته بالواقع المتغير، ويتعذر عليه الإجابة عن أسئلة العصر. فالعلماء لم يضعوا قواعد القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة عبثًا، بل صاغوها أدوات منهجية لاستيعاب المستجدات مع الحفاظ على مقاصد الشريعة. ولولا هذه الآليات، لانغلقت أبواب الفقه أمام قضايا معقدة كالهندسة الوراثية، والعملات الرقمية، والتشريعات الحديثة في الاقتصاد والعقوبات، ولكان الجواب الفقهي أسير قوالب تاريخية تعجز عن مواكبة الحياة المعاصرة. فالأصول لم تحفظ فقط هوية الشريعة، بل أتاحت لها أن تبقى فاعلة، حية، ومتصلة بوجدان الناس ومتغيرات الزمان.

إن أخطر ما كان سيترتب على غياب علم الأصول هو انفصام العلاقة بين الشريعة والواقع، وذوبان هوية الفقه في أحد طرفين متنافرين: الجمود أو الانفلات. فإما تَمسُّك حرفي بالنصوص دون فهم لمقاصدها وسياقاتها، وإما انحلال من النصوص باسم المعاصرة، وكلاهما يفقد الشريعة روحها التفاعلية. إن علم الأصول هو ما حفظ هذه العلاقة الحيوية، فصان النص من التحريف، وصان العقل من الانفلات، وربط الاجتهاد بضمير علميّ يعصمه من الزلل.

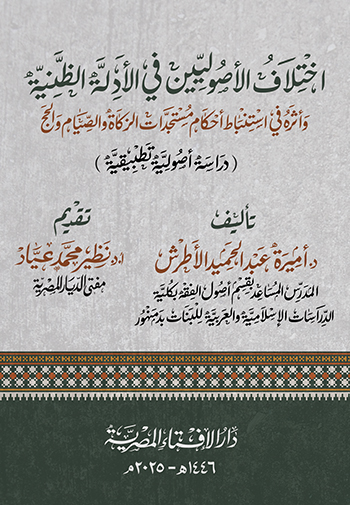

وتأتي الدراسة التي بين أيدينا الآن بعنوان: "اختلاف الأصوليين في الأدلة الظنية وأثره في استنباط أحكام مستجدات الزكاة والصيام والحج: دراسة أصولية تطبيقية" لتمثل إضافة نوعية في حقل الدراسات الأصولية المعاصرة، التي تهدف إلى معالجة تأثير الاختلاف الأصولي حول الأدلة الظنية في استنباط أحكام المستجدات، مع التركيز على ثلاثة أركان إسلامية تشكل عماد الحياة التعبدية، وهي «الزكاة والصيام والحج».

والأدلة الشرعيّة التي تمثل محور هذه الدراسة، تعرف في الدرس الأصولي بأنها «ما يُمكن التوصُّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان ذلك المطلوب يقينيًّا أو ظنيًّا»، وهي تشمل ما يصدر عن الشارع من وسائل يهتدي بها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعية. وتنقسم الأدلة من حيث مصدرها إلى نقلية (كالقرآن والسنة)، وعقلية (كالقياس)، ومن حيث رتبها إلى أربعة مراتب: أولها القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. وتُعد هذه الأدلة الأربعة هي المعتمدة عند جمهور الأصوليين، إذ تُردّ سائر الأدلة المختلف فيها إليها، باعتبار أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل نقلي، وأن القياس فرع عن النصوص. أما من حيث قوتها فتنقسم الأدلة إلى: أدلة قطعية، وهي التي تفيد اليقين والقطع، وأدلة ظنية، وهي التي تفيد الظن الراجح، كخبر الآحاد والقياس، وذلك لغلبة الظن في إفادتها للحكم دون الجزم.

وقد حاولت هذه الدراسة المباركة بحث الأدلة الظنية، واختلاف الفقهاء حولها، وأثر ذلك في استنباط الأحكام، وهو موضوع مهم في جوهر أصول الفقه؛ إذ لا يُغيب عن بال الباحث أن كثيرًا من مسائل الفقه تنبني على آراء اجتهادية لا نصوص قطعية بشأنها، فكانت الأدلة الظنية –كالاستدلال بخبر الآحاد والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة– الركيزة الأساسية التي يُلتجأ إليها حين يستجد أمر لم يرد فيه نصٌ قطعي أو إجماعٌ صريح. وقد ركزت الباحثة في هذا الكتاب على استقصاء مدى صلاحية هذه الأدلة في مواجهة المستحدثات الفقهية، وعرضت تساؤلات جريئة عن إمكانية اعتماد الفقه المعاصر على ما يفيد الظن لمواكبة تغيير واقع المسلمين في «الزكاة والصيام والحج»، أم أنه سيبقى أسير الجمود منتظرًا حلولًا تعجيزية، تاركًا الأمر إلى من يفتقر للحجة وللمنهج الصحيح.

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة.

أما الفصل الأول فقد أولت الباحثة فيه عناية خاصة في تأسيس إطار معرفي دقيق للأدلة الشرعية، حيث عرضت مفهوم الدليل باعتباره الوسيلة التي يرتكز عليها الاجتهاد في استنباط الأحكام، ثم انتقلت إلى تقسيم هذه الأدلة من حيث درجة الدلالة، ثم تناولت مسألة خبر الآحاد كقضية محورية في التصنيف الأصولي، إذ تحدثت عن طبيعته باعتباره نقلًا يتراوح بين الصدق والكذب بذاته، واستعرضت أنواع خبر الآحاد اعتمادًا على عدد الرواة وعمومية الانتشار أو خصوصيته، موضحة الشروط المنهجية لقبول الرواية من حيث اتصال الإسناد وضبط الرواة وسلامة السند من العلل والشذوذ، ثم باشرت تحليل الخلاف الأصولي حول حجية خبر الآحاد في قضايا الفتوى والشهادة، فبيّنت أن هناك من يقر بحجيته مطلقًا استنادًا إلى أدلة نقليّة وعقلية، ومن يرى ضرورة انضمام قرينة لتعزيز يقينه، ومن يقتصر على العمل به في نطاق محدود، مما يكشف عن تباين في كيفية اعتبار الدليل الظني في تحقيق الغايات الشرعية ودفع الحرج. وبالانتقال إلى القياس، أوضحت الباحثة أنه أداة أساس تبرز الدور العقلاني في استنباط الأحكام الفرعية التي لم يرد بشأنها نص قطعي، فعرّفت القياس لغويًّا باعتباره التشبيه والتقدير، واصطلاحيًّا باعتباره تعليل حكم فرع بالرجوع إلى أصل يشترك معه في العلة، مستشهدة بتعريفات الأصوليين الكبار مثل: «الرازي والبيضاوي»، ثم بيّنت مكانة القياس كأساس رابع إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع، وأشارت إلى أدلة المثبتين المستقاة من القرآن والسنة والإجماع والعقل التي تدعم حجّيته، مقابل الاعتراضات على ظنيته واحتمالية وقوع الخطأ فيه، التي ردت عليها ضوابط الأصوليين الصارمة في اشتراط اشتراك العلة ووضوحها ودقة النقل. ولم تغفل الباحثة التفريق بين القياس القطعي الذي يقوم على يقين اشتراك العلة في الأصل والفرع، والقياس الظني الذي يُبنى على مقدمات يحتمل صدقها أو كذبها، مؤكدة أن لكل منهما تبعات تطبيقية على ثبوت الحكم، كما سلّطت الضوء على مدى جريان القياس في مجالات متعددة كالحدود والكفارات والرخَص والعبادات، مستعرضة انقسامات المدارس الفقهية بين من يجيزه فيها لما يحققه من عموم المنافع، ومن يقيّده بحجة اقتصار النصوص الصريحة عليها.

وأما الفصل الثاني فاستهلته الباحثة بتحليلٍ دقيق لمفهوم الاستصحاب، معرّفةً إياه لغةً واصطلاحًا ومقسِّمةً أنواعه إلى: استصحاب العدم الأصلي والعام والمخصص والإجماعي والمقلوب، مع إيراد أمثلة قرآنية وحديثية لكل منها، ثم انتقلت إلى بيان حجيته عبر استعراض مذاهب العلماء بين المثبتين والمنكرين، محلِّلةً الأدلة العقلية وموضحة الاعتراضات على عموم الاستصحاب وكثرة مخصصاته ومحدودية دلالته، مما يعكس اتزانًا في عرض الرأي وتقديم المرجّح بناءً على قوة الأدلة وسياق التطبيق المعاصر. ولم يغب عن نظم (نظر) الباحثة الوقوف على المصالح المرسلة، محددةً مفهومها الاصطلاحي واللغوي ومميِّزةً بين المصلحة المعتبرة والملغاة وغير المنصوص عليها، ثم قيّدتها بضوابط شرعية صارمة كأن تكون ضرورية وقطعية وموصِلةً لمقاصد الشرع الخمس، ثم انتقلت إلى الاستحسان، فعرّفته وبيّنت أنواعه من النصّي والعرفي والضرورة إلى القياس الخفي والمصلحة، ثم نقلت آراء الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم حول حجية الاستحسان، مع ردود منهجية تربط بين مرتبة الدليل وقوته ، ما يؤكد رؤيتها المتوازنة في احترام النص والغاية. وبعد ذلك ناقشت حجة قول الصحابي، مفصّلةً تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ومبيّنةً الاختلاف على من يعدّ صحابيًّا، ثم صنّفت مواقف الأصوليين في حجية القول وأدلّتهم. وبعد هذا التسلسل المنطقي عالجت الباحثة حجية العرف كنموذج حيّ يربط بين النص والاجتماع، معرّفةً أنواعه: القولي والعملي والعام والخاص، ومبيّنةً شروط كونه عامًا لا مخالفًا لنصٍّ شرعي، مع أمثلة كعربون الاستصناع ورفض التعامل بالربا، وعرضت مسائل الخلاف بين المذاهب في اعتباره دليلًا مستقلًا. وفي ختامه تناولت الباحثة حجية سد الذرائع، معرفَةً الذريعة لغةً واصطلاحًا ومقسّمةً أنواعها بحسب الاعتبار الشرعي والحكم الشرعي ومآلاتها، ثم عرضت أدلة القائلين بحجيتها من القرآن والسنة وعمل الصحابة، مثل: منع سبّ آلهة المشركين، ومناقشة أدلة المنكرين استنادًا إلى عمومية النصوص المحللة للبيوع.

وأما الفصل الثالث فيكشف أثر التباين الأصولي في قبول خبر الآحاد على استنباط أحكام «الزكاة والصيام والحج»؛ حيث شرعت الباحثة في تحليل القضايا المستجدة المتعلقة بالزكاة، كمسألة الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب، مبينةً أن فريقًا استند إلى خبر الآحاد الدال على عدم وجوب الزكاة على من يساوي دينه ماله، بينما اعتبر فريق آخر هذا الدليل ظنيًّا ضعيف السند أو متعارضًا مع مقاصد الزكاة في تمكين الفقراء، وهو ما يوضح كيف يؤثر تحديد درجة الحجة على الحكم الشرعي في مسائل التمويل المعاصر. ثم تناولت مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، فبيّنت أن جمهور الفقهاء يعارض هذا التوسع استنادًا إلى تخصيص الأخبار بثوابت العينية، فيما أباحه المذهب الحنفي مراعاةً لمقصد الإغناء، وهو خلاف قائم على قبول أو رد خبر الآحاد. وفي سياق استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه، أشارت إلى استدلال القائلين بجواز الاستثمار بأحاديث تدل على انتفاع النبي -ﷺ- بصدقات معينة، مقابل ترجيح فريقٍ آخر مبدأ سد الذرائع، مما يبرز أثر الوزن الأصولي في ضبط التطبيقات العملية. كما بحثت مسألة صرف الزكاة من حصة العاملين عليها للنساء الموظفات، مستعرضةً الاعتراض على قبول حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» كدليل مقيّد، مقابل المجيزين المبني على قراءة مرنة للسند والمعنى. ولما انتقلت إلى مستجدات الصيام، عالجت جراحات الغسيل الكلوي وتحليل الدم، فوجدت أن استدلال فريقٍ بحكم الحجامة يؤدي إلى إفطار الصائم، في حين أكد فريق آخر على ثبات الصيام استنادًا إلى أدلة ظنية أخرى وهو ما يعكس عمق الخلاف الأصولي. ثم استدعت الباحثة نقاش الحج لتُظهِر كيف أن خبر الآحاد في تحديد المواقيت والتجاوز عنها، ومسألة سقوط الدم عند التدارك، واستنابة العاجز في الرمي، والطواف والسعي على السير الكهربائي، وغير ذلك من النوازل التي فرضتها التقنيات الحديثة ووسائل النقل الجديدة، كلها مسائل خاضعة لتفاوت الثقة بخبر الآحاد.

وأما الفصل الرابع، فقد تناولت فيه الباحثة أثر اختلاف الأصوليين في «القياس» على استنباط أحكام مستجدات الزكاة والصيام والحج، ففي الزكاة، ناقشت الباحثة إشكاليةَ تطبيق القياس على الأموال الرقمية، واختلافَ الفقهاء في إلحاقها بالذهب والفضة، حيث يعكس هذا الخلافُ تباينَ المناهج في تقييم العلة الجامعة ومدى اتساعها لاستيعاب المستجدات، مع إبراز الجدل حول اعتبار "النية" أو "التعبد" كأساسٍ للقياس. وفي الصيام، تناولت قضايا مهمة كتحديد أوقات الإمساك والإفطار في المناطق ذات النهار الطويل، موضحةً كيف أن الخلاف في قبول الحساب الفلكي أو التقدير الاجتهادي ينبع من تفاوت تقييم الظنيات، وما يترتب على ذلك من تأثيرٍ في تحقيق مقصد التيسير ورفع الحرج. أما في الحج، فقد ركزت على إدارة الازدحام في المناسك، كالتوكيل في رمي الجمار وتحديد وقت الرمي، حيث أظهرت كيف أن الاختلاف في قبول «القياس» المبني على المصلحة أو التقييد بالنص يُنتج فتاوى متباينة بين التوسعة والتضييق، مع إبراز التوازن الدقيق بين الاحتكام إلى الضوابط الشرعية ومراعاة الظروف الواقعية.

وأما الفصل الخامس، فتناولت فيه أثر اختلاف الأصوليين في الأدلة المختلف فيها –كـ «الاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وقول الصحابي والعرف وسد الذرائع» على استنباط أحكام مستجدات «الزكاة والصيام والحج»، فكانت البداية مع «الاستصحاب» حيث عالجت الباحثة مسألة الديون المؤجَّلة ،ومدى تأثيرها على بلوغ النصاب، موضحة التباين بين من يعتبر الدين مانعًا مطلقًا، وبين من يفصّل في الأموال الظاهرة والباطنة، ثم انتقلت الباحثة إلى تسليط الضوء على مناقشة اختصاص سهم «المؤلفة قلوبهم» بمدى استمرارية هذا الحكم في ظل التحولات السياسية والاجتماعية، ثم تناولت وجوب الزكاة على الممتلكات المستغلة مُطعّمة تحليلها بخيارات الأصوليين؛ وهو ما جسّد سعة اطلاعها على دلالات الدليل الظني في ضبط حدود التكليفات المالية. وفي المطلب الثاني حرصت الباحثة على إظهار مرونة الاستصحاب في حفظ استقرار العبادات أمام التطورات العلمية والطبية، فتناولت إثبات الهلال بالحسابات الفلكية باعتبار الشهر الأصلي قائمًا حتى يرد دليل اليقين، واستطرادًا في ذلك عرضت مسائل طبية مثل: قطرة العين والغسيل الكلوي وقطرة الأذن، معتمدة فيها على استصحاب صحة العبادة ما لم يرد دليل على إفسادها. ثم تناولت مسائل الحج الجديدة مثل: توسعة أحواض الجمرات، مؤكدة أن الأصل في المناسك ما كان عليه في عهد النبي -ﷺ- ولا يُعدل عنه إلا بضرورة. وعقب ذلك انتقلت إلى الأدلة الثانية فتناولت «المصالح المرسلة والاستحسان» من خلال تطبيقات حديثة، كاستثمار أموال الزكاة لحفر الآبار وتوجيهها إلى مشاريع رعاية المسلمين الجدد أو حملات دعائية، وحددت ضوابطها بما يحقق مقاصد الشريعة دون الخروج على نصوصها، ثم أبرزت الخلاف في حجية قول الصحابي، وكيف انعكس ذلك على مسائل إحياء فروع الزكاة وصحة الصيام أمام الغسيل الكلوي وإباحة الاستثمار المالي، وصولًا إلى مسألة الإحرام من جدة للركاب جوًّا وبحرًا ومروره بالطائرة فوق الميقات، مبينة المناهج المتباينة في الاعتماد على الأثر الصحابي، وفي ضوابط المرونة المقررة لأداء المناسك. وختامًا أبانت المؤلفة أثر «العرف وسد الذرائع» في ضبط الفتوى المعاصرة، مسلطة الضوء على معالجة إشكاليات الوقوف، واستثمار قاعدة سد الذرائع في إقرار أو رفض الحساب الفلكي وتوحيد الرؤية، وفي تنظيم المبيت في شوارع منى.

وفي كافة فصول الدراسة نجحت الباحثة في ربط علم أصول الفقه، بوصفه المنهج المعياري الذي يُضبط به الاستنباط، ويُقاس عليه الاجتهاد، بواقع النوازل المعاصرة في أبواب العبادات (الزكاة والصيام والحج).

كما تميزت الدراسة بعرضها المقارن لآراء المدارس الأصولية والمذاهب الفقهية، مع تحليل الأدلة والترجيحات بشكلٍ يوازن بين النقل والعقل، ويُخضع النوازل المعاصرة لمعايير علم الأصول بدقة، ولا شك أن هذا الجهد يُعَدُّ إنجازًا علميًّا يُكرس مكانة البحث الأصولي التطبيقي كضرورةٍ منهجية لفقه الواقع.

والدراسة بما وصلت إليه من تدقيق في المنهج، وعمق في المعالجة، تستحق الإشادة بالباحثة الكريمة، التي أظهرت قدرة متميزة على التعامل مع المادة الأصولية، ويظهر في كافة فصولها ومباحثها ومطالبها الأثر الطيب المبارك للسادة أصحاب العلم والفضيلة الأستاذ الدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي، والأستاذ الدكتور: محمود حامد عثمان، والأستاذة الدكتورة: نسرين محمود عنان، والدكتور: إبراهيم علي الشربيني، الذين أفادوا الدراسة بخبرة أصولية وفقهية راسخة، كان لها أبلغ الأثر في ضبط مسار الدراسة وتجويد نتائجها.

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

أ.د/نظير محمد عياد

مفتي جمهورية مصر العربية

رئيس الأمانة العامة لهيئة ودور الإفتاء في العالم

[1])شرح التلويح على التوضيح، 1/34.

تصفح الكتاب

العربية

العربية English

English French

French Deutsch

Deutsch Urdu

Urdu Pashto

Pashto Swahili

Swahili Hausa

Hausa